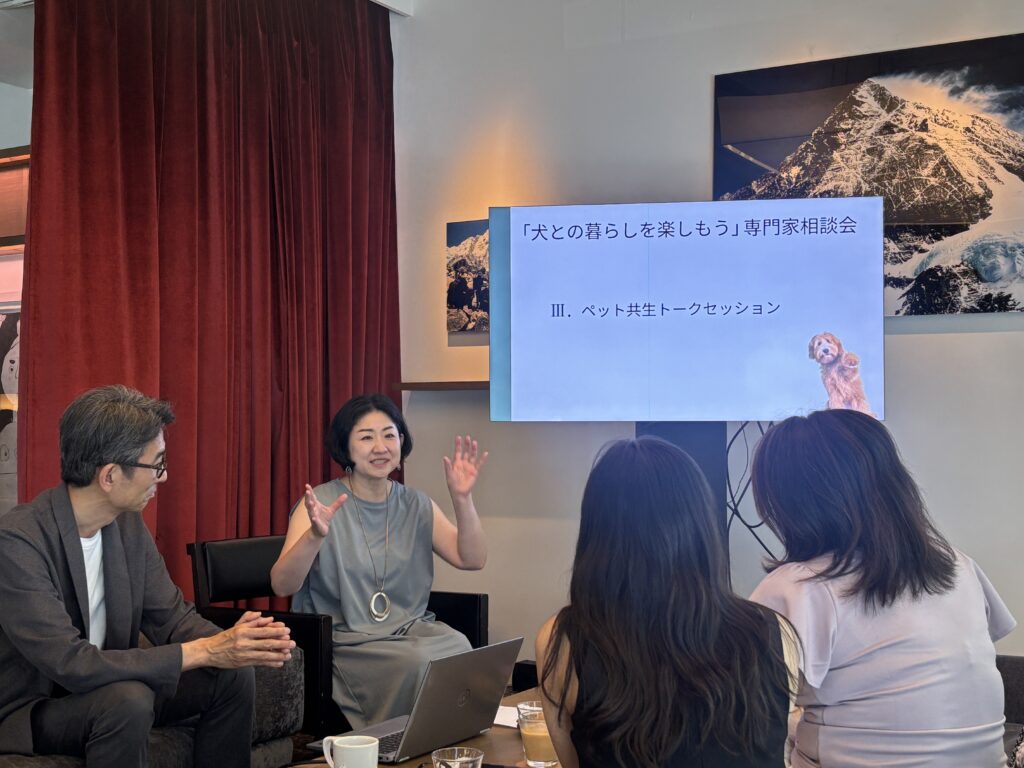

2025年6月22日(日)、代官山T-SITEのシェアラウンジにて、MUSUBI house主催の「犬との暮らしを楽しもう」専門家相談会を開催いたしました。本イベントでは、愛犬との日々の暮らしの中で感じる疑問や困りごとについて、専門家から直接アドバイスを受けられる場として、多くの飼い主さまにご参加いただきました。

獣医師の西田しのぶ先生と、建築家の石原弘明先生をお迎えし、飼い主さまが事前に記入した質問シートをもとに、実践的で具体的なアドバイスが交わされました。

■ 獣医師・西田しのぶ先生プロフィール

アニマルケアライフデザイナーとして、動物と飼い主さまの生活全体に寄り添うケアを行っていらっしゃいます。

日本大学獣医学科をご卒業後、20年以上にわたり、犬・猫・うさぎ・ハムスター・鳥・亀など、幅広い動物の診療に携わってこられました。

特に近年は、高齢犬のフィットネスや闘病中のQOL(生活の質)の向上、ペットロスのケアなどにも力を入れていらっしゃいます。

「動物は“今”を生きている。その“今”を飼い主と楽しめるように」との信念のもと、幅広い選択肢を提案してくださっています。

■ 建築家・石原弘明先生プロフィール

大学卒業後に設計事務所に勤務し、その後独立して自身の設計事務所を開設。住宅設計や大手企業の集合住宅開発に携わってきました。2011年から保護活動も行い、一時預かりとして数年にわたって60匹以上の犬猫を預かる経験をしています。この経験を活かしMUSUBI houseを立ち上げ、人と動物が快適に暮らせる住空間のデザインを実現しています。

インテリア性と機能性、ペットも人も心地よく暮らせるを住まいづくりが特徴です。

■ 参加者とのQ&Aセッション

◆ 池田さん:「2匹目の犬を迎えるかどうか、悩んでいます」

池田さん:

現在、1匹の犬を飼っていますが、2匹目を迎えるかどうかで悩んでいます。先住犬が喜んでくれるならいいのですが、騒がしくなって手がつけられなくなるのが心配で…。

西田先生:

犬は本来、群れる習性をもつ動物ですので、基本的には仲間が増えることを喜ぶケースが多いですよ。特に、新しく迎える子が保護犬の場合は、新しい飼い主の存在が安心材料になります。ですが、先住犬が吠える場合には注意が必要です。その様子はいかがですか?

池田さん:

よく吠えますね…。来客や物音に対して特に。

西田先生:

それですと、新しく迎える犬がその吠え方を真似してしまう可能性があります。吠えるタイミングや場所を学習してしまうことがあるので、迎える前に先住犬のトレーニングをして、吠えを減らすのが理想です。

池田さん:

トレーニングって、なかなかイメージが湧かなくて…。

西田先生:

吠えは不安や自信のなさからくる行動です。飼い主との関係性を深めて、自信を持たせてあげることで、吠えなくなっていきますよ。専門のトレーナーさんに指導してもらうのもいいですね。

池田さん:

それからもう一つ、バルコニーをドッグランのように使いたいのですが、物が多くて…。植木鉢もあって、床材をどうするか迷っています。

石原先生:

マンションのバルコニーは共用部として扱われることが多く、構造に直接加工するのは難しいですね。格子が縦桟で、床との間に隙間がある場合は、転落リスクを考えて板や目の細かいワイヤーメッシュなどで塞ぐ必要があります。

池田さん:

人工芝ってどうなんでしょう?

石原先生:

人工芝は一見良さそうに思えますが、道端の芝生と同じと認識して、トイレをしても良い場所だと勘違いしてしまう場合があります。室内に敷くと、トイレと誤認識して排泄する例もあるんです。

バルコニーを整えるのであれば、室内床材に近いウッドデッキなどを選ばれるとよいと思います。排水についても雨水専用経路であるため、清掃や臭い対策にも注意が必要です。

◆ 黒川さん:「高齢犬の排泄トラブルと床の滑り対策について」

黒川さん:

高齢の愛犬が、ペットシーツの外におしっこをしてしまうことが増えました。最近ではソファーでもしてしまって…。家に誰もいない時間が特に多いです。

床がフローリングなので、染みてしまって傷んできています。

西田先生:

高齢犬の場合、認知症が進むと場所の認識が難しくなり、排泄の失敗が増えることがあります。そうした場合には、サークルを使って落ち着けるスペースでお留守番をしてもらう方法があります。

黒川さん:

ケンネルに入るのは落ち着くようですが、サークルに入れるのはちょっと可哀そうで…。

西田先生:

お気持ちはとてもよく分かります。ただ、認知機能がさらに低下すると、家具の隙間などに入り込んで動けなくなることもあります。前に進むことしかできなくなり、後ろに下がる判断ができなくなるんです。災害時の避難でもケンネルに慣れているかどうかでストレスの度合いが全く違いますので、今から少しずつ慣れさせておくと良いですよ。

黒川さん:

IBD(炎症性腸疾患)と診断されていて、ステロイドを使っているんですが、その影響でおしっこの量が増えている気もします。

西田先生:

そのとおりです。ステロイドには利尿作用があり、尿の量は増えやすくなります。ただ、食事療法で症状を緩和できるケースもありますので、主治医と相談しながら投薬量を調整していけるかもしれません。

黒川さん:

床が滑りやすくて困っていて、ソファー前だけ滑り止め対策をしています。インテリアとのバランスが難しくて…。

石原先生:

床材には「C.S.R・D’」という滑りやすさの指標があり、最近ではこの数値を明示する製品が増えています。ただ、ペット対応とされている床でも、滑り止め効果は50~70%程度にとどまることが多いです。

黒川さん:

床材サンプルを触ってみても、滑りそうだな…と思ってしまって。

石原先生:

確かに、完全に滑らない床材となると毛足の短いカーペットなどに限られてしまいます。タイルでも滑りにくい仕様のものはありますが、価格が高くなります。現実的には樹脂素材を選ばれる方が多いですね。今後は滑り指標を表示した製品が増えてくると思いますので、比較しやすくなっていくはずです。

■ おわりに

今回の相談会では、日常生活で起こる具体的な悩みについて、獣医師と建築家という異なる視点から、実用的で多角的なアドバイスが交わされました。

「愛犬の行動にどう向き合えばいいのか」「住まいをどう整えれば安心できるのか」。

参加者の方々は、それぞれの悩みに真剣に向き合いながらも、専門家の話にうなずき、笑顔で帰っていかれました。

犬との暮らしには、ライフステージごとに課題も変化します。健康、住まい、災害、老い、看取り…そのすべてを一人で抱え込まず、相談できる相手がいることは大きな安心につながります。MUSUBI houseでは、今後もこのような「暮らしとペット」をテーマにした対話の場をつくり続けてまいります。

あなたと大切な愛犬の「いま」と、これからの「くらし」を、一緒に考えてみませんか。